Quattro strategie complementari per la riduzione del rischio cardiovascolare

L’Associazione scientifica Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention (ITACARE-P) è nata nel 2021 e opera nel settore della Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa, con un approccio multidisciplinare, volto a riunire in uno stesso contesto medici (specialisti in cardiologia ed in altre discipline internistiche), infermieri, fisioterapisti, psicologi e dietisti in quanto figure determinanti all’interno del team riabilitativo al servizio del paziente cardiopatico. L’Associazione ha l’obiettivo di promuovere la cultura della Prevenzione e della Riabilitazione delle malattie cardiovascolari, a beneficio dei professionisti sanitari, dei pazienti e dei cittadini mediante studi, linee guida e documenti di consenso.

Un documento recentemente pubblicato dall’Associazione riassume le linee di condotta relative ai quattro filoni operativi, o le “quattro strategie”, da mettere in campo nell’ambito della prevenzione cardiovascolare e la riabilitazione dopo un evento acuto (soprattutto infarto del miocardio e scompenso cardiaco).

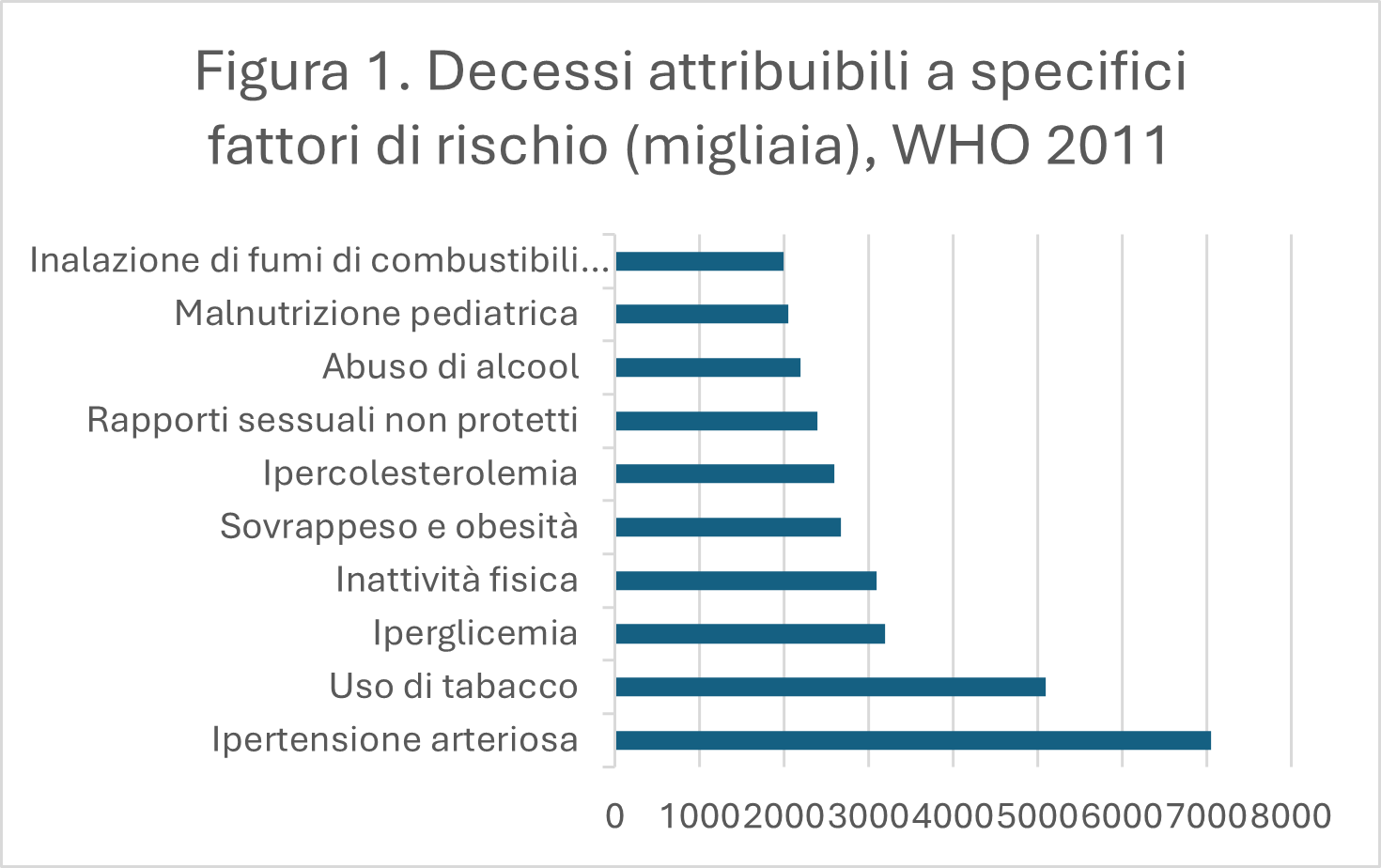

Prima di descrivere nel dettaglio le strategie di prevenzione, il documento inquadra i principali fattori di rischio modificabili a cui si lega principalmente il rischio di mortalità.

Indice

1. Rischio CV: i fattori modificabili

Moltissimi pazienti in Italia presentano spesso più fattori di rischio concomitanti e fanno parte, quindi, di quella categoria a rischio elevato o molto elevato da considerarsi ad elevata priorità per l’intervento di cardiologia riabilitativa.

- Ipertensione arteriosa. L’ipertensione è direttamente correlata al rischio cardiovascolare, infatti la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari cresce con l’aumentare dei valori pressor Ad esempio, un soggetto con valori di pressione sistolica di 120 mm Hg (considerati nella norma) presenta comunque un rischio cardiovascolare superiore rispetto a chi presenta una pressione sistolica di 110 mm Hg.

- Ipercolesterolemia. L’ipercolesterolemia può determinare l’induzione di processi infiammatori all’interno dei distretti cardiovascolari, che possono portare alla formazione della placca aterosclerotica. Per questo motivo, le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2019 hanno ribadito il concetto “the lower the better”: mantenere bassi livelli di LDLc è sempre consigliato per diminuire il rischio cardiovascolare. Tuttavia, ancora oggi esiste un significativo divario tra i valori di LDLc raggiunti nella pratica clinica e gli obiettivi raccomandati.

- Iperglicemia. L’iperglicemia determina un indebolimento del sistema difensivo dell’endotelio cardiovascolare e favorendo anche in questo caso il processo aterosclerotico. Di conseguenza, il diabete di tipo 2 (T2D) è co-partecipe del processo che causa disfunzione endoteliale e successiva infiammazione dei tessuti vascolari, contribuendo alla formazione della placca.

- Obesità. L’ obesità è considerata una vera e propria patologia ed è dimostrata la stretta correlazione tra presenza di obesità e aumento del rischio cardiovascolare, soprattutto nei soggetti giovani già in età adolescenziale. In questi individui, infatti, l’indice di massa corporea (BMI) è un parametro che correla direttamente con i livelli di mortalità

2. Le quattro strategie per la riduzione del rischio CV

Strategia 1. Controllare i fattori cardiometabolici: ipertensione, ipercolesterolemia, obesità, diabete, iperuricemia

L’American Heart Association ha stilato i “Life’s Essential 8”, le misure chiave per migliorare e mantenere la salute cardiovascolare, ovvero:

- Mangiare meglio

- Essere più attivo

- Smettere di fumare

- Dormire bene

- Gestire il peso corporeo

- Controllo del colesterolo

- Controllo della glicemia

- Controllo della pressione sanguigna

In questo elenco, gli ultimi quattro punti sono i principali fattori cardiometabolici verso i quali deve aumentare l’attenzione da parte degli specialisti.

Per quanto riguarda l’ipertensione arteriosa, esiste una relazione lineare tra i livelli pressori e l’incidenza di eventi cardiovascolari.

La dislipidemia ha una prevalenza di circa il 20% nella popolazione italiana, che cresce all’aumentare dell’età, raggiungendo un valore massimo di 40,8% nella fascia 75-84 anni. Questo dato assume grande importanza alla luce del fatto che la correlazione tra LDLc e malattia cardiovascolare è ormai consolidata.

Anche la glicemia ha un ruolo centrale, poiché il paziente diabetico è considerato al pari di un paziente che ha già avuto un evento cardiovascolare. I trattamenti per il diabete, ad oggi, non devono solo ridurre la glicemia, ma anche normalizzare il profilo di rischio cardiovascolare.

Questi fattori di rischio sono spesso interconnessi: infatti, nel contesto dell’obesità spesso compaiono diabete, iperuricemia e gotta, creando quindi una sinergia di meccanismi patogenetici.

A questo quadro deve essere aggiunta l’uricemia. Quest’ultima viene attualmente considerata un vero e proprio target di intervento in ambito cardiovascolare (motivo per cui viene consigliato di monitorare attentamente i valori di acido urico, mantenendoli al di sotto del cut-off di 6 mg/dl).

Strategia 2. Adeguare lo stile di vita: fumo, alimentazione, attività fisica, aderenza terapeutica

Tra i diversi interventi da mettere in campo per la gestione del rischio CV, è opportuno considerare anche strategie di prevenzione e promozione della salute tra cui:

- miglioramento dei fattori legati allo stile di vita associato a un’appropriata gestione farmacologica;

- coinvolgimento di operatori sanitari multidisciplinari (ad esempio cardiologi, medici di medicina generale, infermieri, dietologi, fisioterapisti, psicologi e farmacisti);

- riabilitazione cardiologica basata sull’esercizio fisico come mezzo efficace di gestione del paziente cardiovascolar

Ad esempio, il fumo di sigaretta è responsabile del 50% di tutti i decessi evitabili tra i fumatori e un fumatore ha il 50% di probabilità di morire per cause legate al fumo, con una riduzione media dell’aspettativa di vita di 10 anni. Inoltre, una maggiore aderenza alla dieta mediterranea è associata a una riduzione del 10% dell’incidenza della mortalità cardiovascolare e a una riduzione dell’8% della mortalità per tutte le cause.

L’attività e l’esercizio fisico incrementano il flusso muscolare e l’estrazione di ossigeno, il rilascio del monossido d’azoto, la capacità aerobica, la soglia ischemica, la capacità lavorativa e il colesterolo HDL, riducendo allo stesso tempo il consumo di ossigeno miocardico, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa a riposo e durante lo sforzo, la produzione muscolare di acido lattico, i valori dei trigliceridi, l’aggregabilità piastrinica e la produzione di catecolamine.

Nei pazienti in prevenzione secondaria, la cardiologia riabilitativa comporta una riduzione del rischio di infarto miocardico, una riduzione della mortalità per tutte le cause e una marcata riduzione nei ricoveri ospedalieri e dei costi sanitari associati, con un miglioramento della qualità della vita (HRQoL) fino a 12 mesi di follow-up. Anche nel paziente con scompenso cardiaco la riabilitazione cardiologica può rappresentare un “quinto pilastro” e affiancarsi ai 4 pilastri farmacologici, assieme a piccoli interventi per migliorare l’aderenza alla terapia riabilitativa, per esempio investendo tempo nell’educazione del paziente alla malattia, alla terapia e coinvolgendo i caregivers, come ad esempio i familiari.

Strategia 3. Migliorare gli aspetti psicosociali e ridurre le differenze di genere

È sempre più chiaro che ai fattori di rischio classici vanno aggiunti alcuni altri fattori quali isolamento sociale, solitudine, depressione e stress cronico, che nel loro insieme e attraverso vari meccanismi contribuiscono a incrementare l’esposizione al rischio cardiovascolare individuale.

Tali fattori rientrano nel contesto dei “determinanti sociali della salute”, identificati anche dalle linee guida ESC e rappresentati da condizioni che contribuiscono alla salute quali il supporto familiare, l’istruzione, lo stato abitativo, l’ambiente sociale e di lavoro, il reddito e la possibilità di accesso alle cure.

Recentemente, il genere ha assunto un’importanza crescente in questo quadro, mentre fino a non molto tempo fa, come è noto, questo aspetto veniva scarsamente considerato. Il “Lancet Women and Cardiovascular Disease Commission: reducing the global burden by 2030” sottolinea come il numero di diagnosi e terapie specifiche per le donne sia inferiore rispetto a quelle disponibili per gli uomini, le donne sono sottorappresentate negli studi e quindi meno studiate rispetto agli uomini. In sintesi, tutti i determinanti sociali della salute, qualora alterati, possono innescare meccanismi pro-aterogeni, i quali favoriscono e partecipano insieme ai fattori di rischio tradizionali e allo stile di vita alla formazione della placca aterosclerotica.

È quindi fondamentale:

- rilevare e considerare condizione sociale e stato emozionale come determinanti del rischio cardiovascolare;

- combattere la disinformazione e migliorare la comunicazione;

- formare i professionisti sanitari sulle azioni sesso-genere specifiche nella valutazione e trattamento del rischio cardiovascolare;

- contrastare le diseguaglianze e garantire accesso alle cure, con obiettivo di equità;

Strategia 4. Aumentare la cultura riabilitativa e diffondere la teleriabilitazione

La cardiologia riabilitativa rappresenta circa il 20% della cardiologia nazionale per numero di strutture e attualmente prende in carico una quota importante della popolazione cardiopatica. È una realtà multi-operativa, multimodale e flessibile che si avvale del supporto di molteplici figure sanitarie e sociosanitarie, occupandosi sia del paziente post-evento cardiovascolare sia del cittadino che, per vari motivi, deve essere sottoposto a controlli di prevenzione primaria.

I dati di efficacia, a sostegno della richiesta di un maggiore referral per la cardiologia riabilitativa, attestano un chiaro miglioramento della qualità e dell’aspettativa di vita dei pazienti, con una stima che prevede una riduzione della mortalità cardiovascolare e per tutte le cause. Questo dato indica che un maggiore investimento in riabilitazione potrebbe, nel lungo termine, abbassare la spesa sanitaria pubblica. Tuttavia, il tasso di referral alla cardiologia riabilitativa in Italia è ancora troppo basso per garantire un effetto significativo su scala nazionale.

Un volano di innovazione sarà sicuramente rappresentato dalla teleriabilitazione cardiologica, che prevede l’interazione con il paziente in tempo reale e può, come riportato nelle specifiche del PNRR, avere carattere multidisciplinare, assicurando così tutti i componenti fondamentali per il progetto riabilitativo del paziente cardiopatico.

3. Gestione del post evento: i nuovi indicatori AGENAS

Gli indicatori AGENAS per le reti cardiologiche sono strumenti utili che permettono di migliorare l’attività, fornendo obiettivi da raggiungere. Attualmente questi indicatori sono 75, così suddivisi: 61 gli indicatori di cardio, cerebro o vascolari presentati nel PNE 2023, e 14 nuovi indicatori di cui 4 per la fase post-acuta) individuati dal Gruppo Tecnico AGENAS.

Nel caso delle malattie cardiovascolari, se in fase intra-ospedaliera la mortalità in Italia è stata molto ridotta, questo non è avvenuto con la stessa progressione nei dati sulla mortalità a 1 anno dall’evento. A questo proposito, AGENAS ha quindi stilato nuovi indicatori per la fase post-acuta, affrontando per la prima volta l’area riabilitativa e proponendo 4 indicatori:

- Individuazione dei pazienti ad alto rischio ischemico residuo;

- Individuazione tra i soggetti con sindrome coronarica acuta o insufficienza cardiaca dei pazienti ad alto rischio clinico per bassa funzione cardiaca;

- Invio a programma di cardiologia riabilitativa (CR) in degenza o ambulatoriale (%);

- Raggiungimento del target lipidico LDL (< 55 mg/dl) a 6 mesi da una sindrome coronarica.

4. Conclusioni

La riduzione del rischio cardiovascolare rappresenta un obiettivo imprescindibile al fine del miglioramento della salute generale della popolazione. Tuttavia, ad oggi l’iter terapeutico del paziente cardiopatico è troppo spesso privo di un efficace percorso riabilitativo e di una prevenzione strutturata. È necessario, quindi, promuovere la cultura della riabilitazione, perché questa rappresenta il metodo con rapporto costo/efficacia più favorevole per la prevenzione cardiovascolare.

Rielaborazione da: Ambrosetti, M. et al. Prevenzione e riabilitazione per la salute cardiovascolare. Quattro strategie fondamentali per ridurre il rischio a livello individuale e migliorare l’assistenza alla popolazione (2024). Disponibile sul sito: https://www.itacarep.it/docs/Pocket%20Guide%20Doc%20_%20Prevenzione%20Itacare.pdf

L’autore

Redazione VadeMedicum

Bibliografia

Ambrosetti, M. et al. Prevenzione e riabilitazione per la salute cardiovascolare. Quattro strategie fondamentali per ridurre il rischio a livello individuale e migliorare l’assistenza alla popolazione (2024).